स्वामी विवेकानंद अंधविश्वास के खिलाफ थे, फिर मूर्ति-पूजा को क्यों सही ठहराया?

स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि बनती है जो तर्क, विवेक और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ते थे। वे अंधविश्वास, रूढ़ियों और बिना सोचे-समझे अनुसरण करने वाली आस्था के कट्टर विरोधी थे। लेकिन यही विवेकानंद मूर्ति-पूजा को न केवल स्वीकारते थे, बल्कि उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझाते थे। यह विरोधाभास केवल सतही रूप से दिखाई देता है; वास्तव में इसमें गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक समझ छिपी है। विवेकानंद केवल किसी परंपरा को मानने के लिए नहीं मानते थे, बल्कि उसके पीछे की वैज्ञानिकता, तर्क और लाभ देखकर उसे स्वीकारते थे।

विवेकानंद ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं, बल्कि उसे आत्मिक रूप से मजबूत बनाना है। अंधविश्वास मनुष्य को प्रश्न करने से रोकता है, जबकि आध्यात्मिकता मनुष्य को जाग्रत बनाती है। उनके लिए अंधविश्वास वह था जिसमें बिना समझे, बिना कारण के आस्था का पालन किया जाए। लेकिन मूर्ति-पूजा उनके अनुसार अंधविश्वास नहीं थी, क्योंकि यह मन को केंद्रित करने और आध्यात्मिक अभ्यास को सरल बनाने का एक माध्यम है। वे यह स्पष्ट करते थे कि मूर्ति स्वयं ईश्वर नहीं होती, बल्कि ईश्वर का प्रतीक होती है, जो साधक को ध्यान की एकाग्र अवस्था तक पहुँचने में सहायता करती है।

मानव मन स्वभाव से ही दृश्य रूप से प्रभावित होता है। जिसे आँखें देख सकें, उस पर मन जल्दी ध्यान लगा पाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक अभ्यास के आरंभिक चरणों में कई लोगों को निराकार ईश्वर की कल्पना करना कठिन लगता है। विवेकानंद ने इस मानवीय मनोविज्ञान को समझते हुए कहा कि मूर्ति-पूजा शुरुआती साधकों के लिए एक विशेष सहारा है। जिस प्रकार एक बच्चा चलना सीखते समय सहारा लेता है, उसी प्रकार साधक भी ध्यान और भक्ति की प्रक्रिया में शुरुआत में किसी दृश्य रूप की सहायता लेते हैं। यह सहारा जब साधना पूर्ण हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से छूट जाता है।

विवेकानंद के अनुसार मूर्ति-पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। जब मनुष्य किसी रूप, रंग या प्रतीक को देखता है, तब उसका मन स्थिर होता है और ध्यान की प्रक्रिया गहराती है। उस मूर्ति के माध्यम से मन भक्त की भावनाओं को एक दिशा मिलती है। इस तरह मूर्ति-पूजा व्यक्ति को बाहरी जगत से भीतर की यात्रा पर ले जाती है। विवेकानंद ने कई बार कहा कि मूर्ति-पूजा को समझने से पहले उसके वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझना आवश्यक है। जो लोग इसे केवल पत्थर की पूजा समझते हैं, वे उसके आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं जानते।

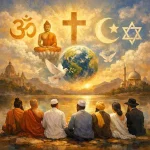

विवेकानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि हर धर्म में किसी न किसी रूप में प्रतीक-पूजा मौजूद है। ईसाई धर्म में क्रॉस, बौद्ध धर्म में बुद्ध की प्रतिमा, सिख धर्म में ग्रंथ साहिब, और कई संस्कृतियों में पवित्र चिन्ह — सभी किसी न किसी रूप में प्रतीक-पूजा के ही उदाहरण हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य प्रतीक के माध्यम से ही दिव्यता तक पहुँचने की कोशिश करता है। इसलिए मूर्ति-पूजा कोई असामान्य बात नहीं, बल्कि मानव मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है।

लेकिन विवेकानंद ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ति को ही अंतिम सत्य मान ले, और उसके पीछे की साधना व ज्ञान को भूल जाए, तभी वह अंधविश्वास बन जाता है। मूर्ति-पूजा को अंधविश्वास तब कहा जा सकता है जब मनुष्य मूर्ति में चमत्कार खोजने लगे या उसे जादुई वस्तु समझ ले। विवेकानंद ने हमेशा चेताया कि मूर्ति-पूजा का उद्देश्य मन को साधना में लगाना है, न कि चमत्कारों की अपेक्षा करना। इस तरह उन्होंने मूर्ति-पूजा और अंधविश्वास के बीच स्पष्ट रेखा खींची।

उनके विचारों का सार यह है कि मूर्ति-पूजा आध्यात्मिक यात्रा का एक चरण है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है — आत्मा की खोज, अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करना। मूर्ति उस यात्रा का मार्गदर्शक है, मंज़िल नहीं। विवेकानंद ने हमें सिखाया कि किसी भी परंपरा को तर्क और समझ के साथ अपनाना चाहिए। यदि उसमें आध्यात्मिक उपयोगिता है, तो उसे स्वीकार करना गलत नहीं, बल्कि उचित है।

इसलिए स्वामी विवेकानंद अंधविश्वास के विरोधी होने के बावजूद मूर्ति-पूजा को सही ठहराते थे, क्योंकि उनके लिए यह मनुष्य की आंतरिक यात्रा का एक आवश्यक साधन था। यह मन को अनुशासित करता है, भावनाओं को दिशा देता है और साधक को ध्यान की ऊँचाइयों तक पहुँचने में मदद करता है। विवेकानंद का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह आस्था और तर्क दोनों को संतुलित करता है।

~ रिलीजन वर्ल्ड ब्यूरो