मंत्र और जप की परंपरा कैसे शुरू हुई?

मंत्र और जप की परंपरा मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक है। इसकी शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब मनुष्य प्रकृति के बीच रहते हुए ध्वनियों को एक रहस्यमय और शक्तिशाली तत्व के रूप में अनुभव करने लगा। हवा की सरसराहट, नदी की ध्वनि, पक्षियों का कलरव और आकाशीय गर्जना—इन सभी प्राकृतिक ध्वनियों ने मनुष्य को यह महसूस कराया कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। धीरे-धीरे उसने इन ध्वनियों को दोहराना, अनुकरण करना और उनसे संकेत व भावनाएँ जोड़ना शुरू किया। यही प्रक्रिया आगे चलकर मंत्रों और जप की जन्मभूमि बनी।

प्राचीनकाल में लोग मानते थे कि ध्वनि केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस भी की जाती है। उसी समय यह विचार उभरा कि खास ध्वनियाँ मन को शांत कर सकती हैं, भय को कम कर सकती हैं और प्रकृति की शक्तियों को प्रसन्न कर सकती हैं। यही सोच मंत्रों की नींव बनी। शुरुआत बेहद सरल थी—छोटी ध्वनियों, अक्षरों और स्वर-व्यंजनों का संयोजन। समय के साथ यह साधारण ध्वनि-उच्चारण ध्यान, उपासना और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बन गया। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग ध्वनियों को पवित्र माना गया, जिन्हें लोग जप के रूप में बार-बार दोहराते थे।

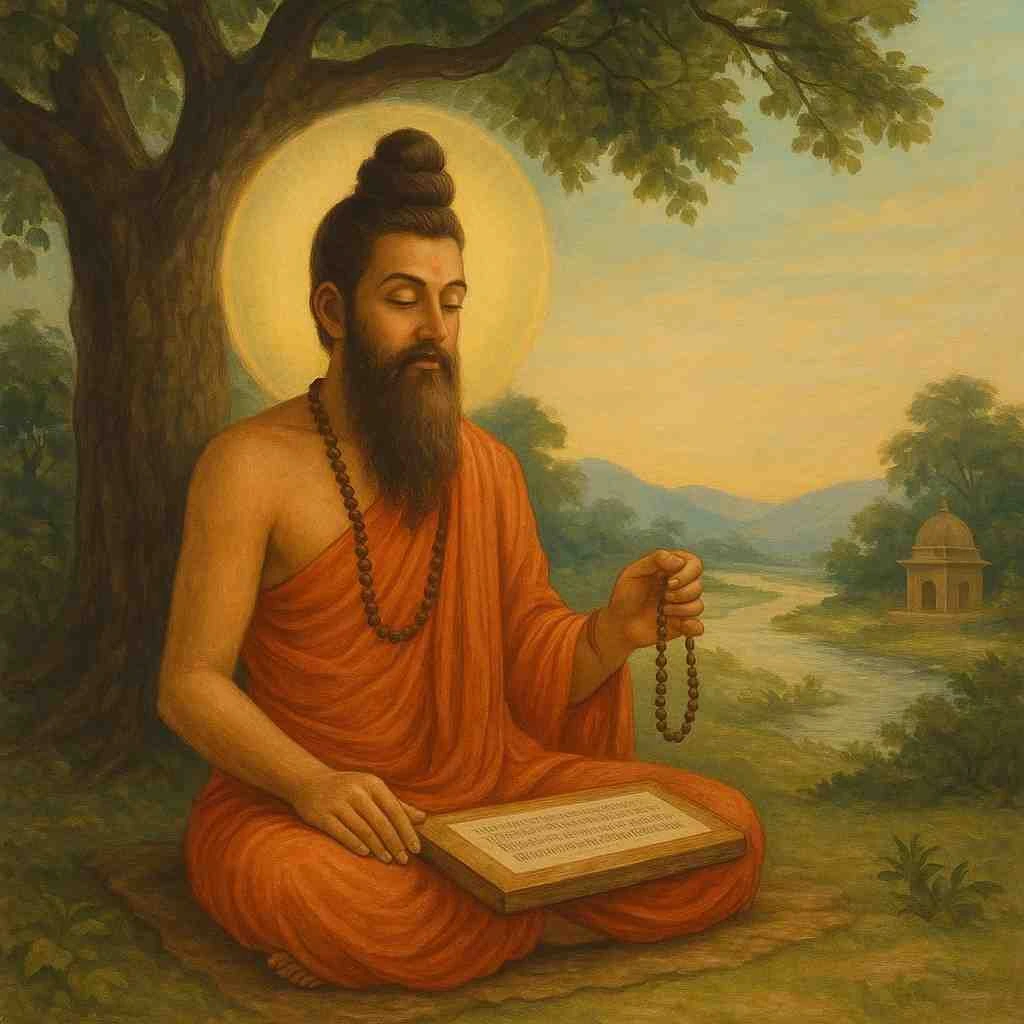

मंत्रों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व ‘कंपन’ का था। प्राचीन ऋषि-मुनियों और साधकों ने अपने अनुभव से जाना कि हर ध्वनि का एक खास कंपन होता है जो शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। उनका मानना था कि मनुष्य का शरीर भी एक सूक्ष्म ऊर्जा-व्यवस्था है और ध्वनि के कंपन इस व्यवस्था में संतुलन और शांति ला सकते हैं। इसलिए मंत्र और जप को केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में देखा गया। साधक जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे बैठकर मंत्रों का अभ्यास करते थे और ध्यान के माध्यम से उनकी शक्ति को अनुभव करते थे।

समय के साथ यह परंपरा कई संस्कृतियों में फैलती गई। लोग समझने लगे कि एकाग्रता और आत्मिक शांति बढ़ाने में ध्वनि बेहद प्रभावी है। जप को सामूहिक गतिविधि के रूप में भी अपनाया गया, जहाँ समूह एक साथ मंत्रोच्चारण करता था। समूह जप से उत्पन्न ऊर्जा और ध्वनि तरंगें वातावरण में सकारात्मकता भर देती थीं। यह सामूहिकता केवल आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन गई। लोग साथ बैठकर जप करते थे, जिससे उनके बीच भावनात्मक और मानसिक सामंजस्य बढ़ता था।

मंत्रों की परंपरा के विकसित होने में मौखिक स्मृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्राचीन काल में लेखन का साधन उपलब्ध नहीं था, इसलिए ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनकर, दोहराकर और जप के माध्यम से ही संरक्षित होता था। इससे जप केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि ज्ञान को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन भी बन गया। मंत्रों का निरंतर दोहराव शब्दों को नहीं, बल्कि उनके अर्थ और भावनाओं को व्यक्ति के भीतर गहराई तक पहुंचाता था। यही कारण है कि मंत्रों के उच्चारण, स्वर और लय को विशेष महत्व दिया गया।

मंत्रों का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि इन्हें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा गया। साधकों ने पाया कि जप मन की चंचलता को कम करता है, विचारों को एक दिशा देता है और भावनाओं को संतुलित करता है। जब मन शांत होता है, तो आत्मिक अनुभव गहरा हो जाता है। इसीलिए मंत्रों को केवल उपासना से नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शक्ति से भी जोड़ा गया। जप धीरे-धीरे ध्यान का अभिन्न हिस्सा बन गया, और आज भी यह ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना जाता है।

युगों के बदलने के साथ मंत्र और जप का स्वरूप भी बदला, लेकिन इसकी मूल भावना वही रही—ध्वनि के माध्यम से आत्मा को शांति और चेतना को ऊँचाई प्रदान करना। समय के साथ कई संस्कृतियों में जप को जीवन के प्रत्येक चरण से जोड़ा गया। जन्म से लेकर मृत्यु तक, आनंद से लेकर दुख तक, हर भावना और हर प्रक्रिया में पवित्र शब्दों का साथ रहा। यह मनुष्य की उस गहरी आस्था का प्रमाण है कि ध्वनि में एक ऐसी शक्ति है जो उसे भीतर से बदल सकती है।

आज के आधुनिक युग में भी मंत्र और जप की परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। वैज्ञानिक शोध भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि ध्वनि तनाव कम करती है, मन को शांत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। चाहे व्यक्ति किसी भी संस्कृति या क्षेत्र से हो, मंत्र और जप उसके मन की गहराइयों को छू सकते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो समय की सीमाओं को पार करती हुई आज भी मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।

~ रिलीजन वर्ल्ड ब्यूरो